幕末のフランス人上陸でキリスト教宣教が再スタート

~九州の視点からの考察~(前編)

元東海大学教授 小野 豊和

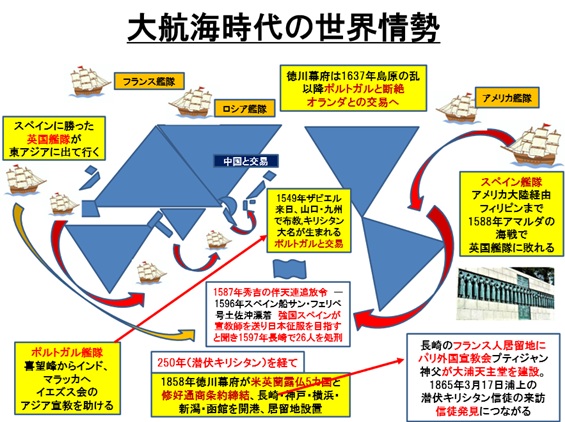

日本が戦国時代を迎える頃、世界は大航海時代を迎え、スペインはアメリカ大陸経由フィリピンに到達。一方、ポルトガルはアフリカ喜望峰を回ってインドに到達した。1534年にカトリック修道会のイエズス会が設立され、ポルトガルの協力を得て、創立者の一人フランシスコ・ザビエルがアジアに向かった。マラッカでヤジロウと出会い、日本への布教を決意した。1549年8月15日に鹿児島に上陸し100人余の信徒を得る。ポルトガル船で平戸に行くと南蛮貿易を進めたい領主の松浦隆信に歓迎され、平戸をキリスト教布教の拠点とした。

ザビエルの布教で根を張る

ザビエルは天皇の全国布教許可を得るため京に上るが、応仁の乱で天皇の権威が失墜していたため平戸に戻る。その後来日したトルレス神父から洗礼を授けた大村領主の大村純忠が日本初のキリシタン大名となり、トルレス神父らの努力で島原の有馬藩、天草などで信徒が増やした。織田信長から布教許可を得たルイス・フロイス神父によって畿内での布教が始まり高山右近、小西行長、黒田官兵衛など有力武将が洗礼を受けた。その後、大内義隆(山口)、大友宗麟(豊後)に歓迎され、さらに多くの信徒を得た。

ザビエルの日本滞在は2年3カ月。インドのゴアに戻って中国本土への上陸を目指すが上海を目前に病死した。幕府は南蛮貿易を進めるためキリスト教に対して保護政策を取っていたが、大名へのキリシタンの広がりを恐れた秀吉が、前触れなく「伴天連追放令(1587年)」を出し、キリスト教信仰を禁止した。1596年にスペイン船サン・フェリペ号が土佐に漂着した際、積み荷の没収を恐れた乗組員が「スペインは世界の強国で宣教師を送って信徒を増やし、その国を征服する」と話したこが秀吉に伝わると、京都の宣教師や信徒を捕まえ、1597年2月5日に長崎で26人を処刑した(後に日本26聖人に列聖)。

徳川幕府になっても新たに禁教令(1613年)を発布し、キリスト教の信仰を禁止し宣教師の追放と教会の破壊を命じた。幕府はキリスト教を「神仏を惑わす邪宗」とみなし、島原の乱(1637-1638年)後の弾圧強化を経て、ポルトガル船の来航禁止(1639年)、さらに「踏み絵」などによる信徒の摘発と密航する宣教師や信徒の迫害が続く。指導者を失うことになったキリシタンたちは「7代経つと宣教師がやってくる」との予言を心の支えにして生きぬく。

250年後、予言通り宣教師の再来日が実現

ペリー来航で開国(1858年)したが、キリスト教徒迫害を続ける幕府は、欧米諸国の圧力に屈して同年米英蘭露仏5か国との修好通商条約を締結した。その結果、5か国のために神奈川(横浜)・長崎・新潟・兵庫(神戸)・函館の港を開き、外国人居留地を設けた。長崎の居留地にパリ外国宣教会がフランス人のための教会「大浦天主堂」を建て、そこに浦上の潜伏キリシタンたちが訪問(1865年3月7日)し、「サンタマリア様だ…」と感激した。250年前にキリシタン迫害で指導者を失うが、予言通り宣教師の再来日が実現した。

パリ外国宣教会のプチジャン神父がローマに“信徒発見”と報告し世界を驚かせた。浦上の潜伏キリシタンたちは、それまで仏教徒のしきたりに合わせて生活していたが、プチ

ジャン神父に出会った感激の余り、仏式の葬儀を怠ったことでキリシタンであることが発覚し捕縛、投獄された。幕府の禁教令が続いていたためで、特に長崎奉行は「踏み絵」「懸賞訴人制度」「五人組連座の制」さらに「寺請制度」「宗門人別改制度」など徹底的な取り締まりを行った。浦上四番崩れの悲劇の始まりで、1874(明治6)年の禁教令廃止まで悲劇が続いた。捕縛された浦上の信徒は3,394人。西日本各地に流配され613人が亡くなった(図参照)。(次号につづく)