大規模買収事件後の廿日市市の市議選

労働調査協議会客員調査研究員 白石利政

廿日市市は広島県の西部に位置し、広島市と大竹市の間に挟まれ人口は116,925人(7月1日現在)。廿日市市に佐伯町、吉和村、少し遅れて大野町と宮島町が平成の大合併で発足した。この3月に市議選が、そして4月には参議院補欠選が実施された。市議選は私が横浜から移って2回目、無所属議員が多いだけに投票に戸惑うが、投げ込まれる議会活動報告などから候補者の活動ぶりがみえてくる。今回の選挙結果と当選議員の「属性」などから見えてきたことを綴ってみた。

投票率は46.71%で過去最低を更新

市が掲げた今回の選挙スローガンは「愛そう廿日市市、行こう、投票」である。市議の定数は28、立候補したのは34人。現職5人(66~73歳)が引退、新人11人が出馬した。地元の選挙通の散歩仲間は「新人は頑張るけぇ、結果が楽しみだ」といっていた。今回の選挙戦について、地元の中國新聞は「各候補は、選挙期間中に選挙カーなどで市域を巡り、子育て支援の充実や、中山間地域の活性化、農林水産業の振興などを訴えた。19年7月の参院選広島選挙区を巡る大規模買収事件などを受けて、議会改革の必要性を強調する候補者もいた。複数の候補者は、議員定数の削減を打ち出した」(3月29日付け)と。

3月28日投開票された。投票率は46.71%、2009年の58.52%、2013年の53.50%、2017年は過半数割れの49.91%、これを3.20ポイント下回った。市の選挙スローガンもむなしく過去最低を更新した。この投票率は地域による差が大きく、有権者の少ないところで高い(廿日市44.67%、佐伯53.57%、吉和71.16%、大野48.04%、宮島8.22%)。

地元代表、市議「専業」は約半数

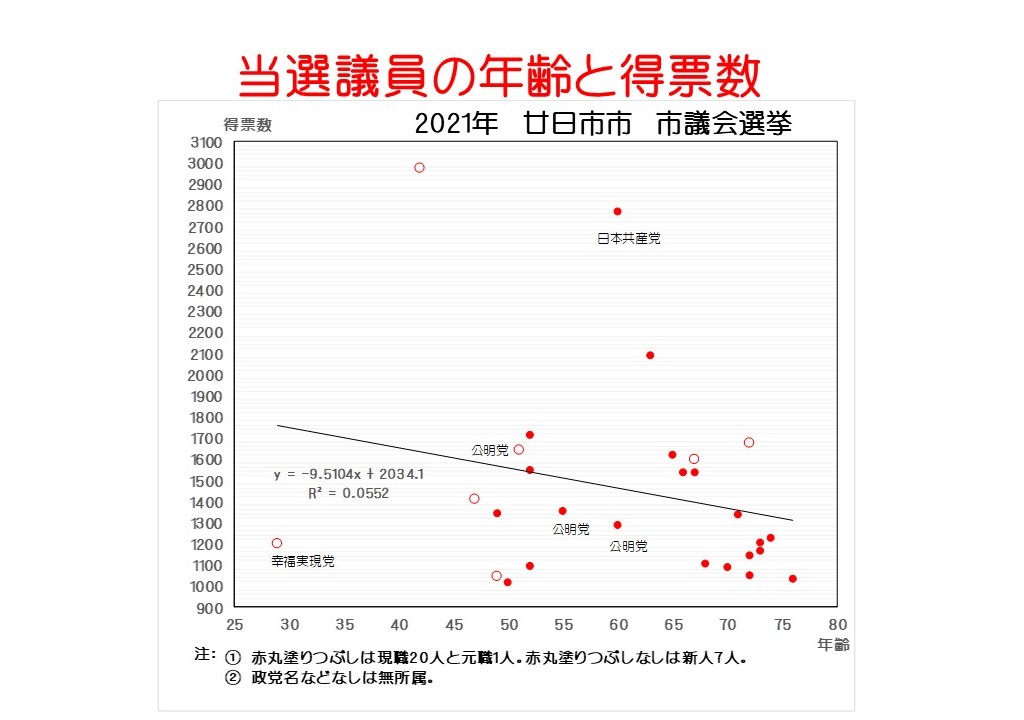

開票結果、現職20人(2回当選2人、3回当選6人、4回当選4人、5回当選6人、6回当選3人)、元職1人、新人7人の新議員が決まった(4年前の新人議員は公明党からでた1人のみ)。女性議員は6人で2割(前回同様)。当選議員の平均年齢は60.6歳(最年少は29歳、最年長は76歳)。職業は市議「専業」が13人、兼業が9人(自営業者7人 団体役員1人、団体顧問1人)、その他が6人。市議「専業」が約半数を占めている(選挙公報や選挙ドットコム情報を参照)。党派別では、無所属が最多の23人、ついで公明党3人、共産党1人、幸福実現党1人である。連合広島は無所属議員のうち1人を推薦した。

当選議員の居住地域は、廿日市15人、大野7人、佐伯3人、吉和2人、宮島1人で概ね有権者数と対応している。近くの魚屋のご主人いわく「大野からでた候補者はみな当選した」。地元の代表とみての感想と思われる。この例外は吉和でみられ、有権者の少ないこの地域から2人の当選者がでて

いる。うち1人は26歳で当選し現在52歳の現職で地域の投票数の3.5倍、もう1人は公明党の新人で同じく4.3倍の票をだしている。地元に加え他地域を睨んだ選挙戦を展開していることになる。

得票数からは、新人の奮闘ぶりが窺える。上位8人に4人が入っている。現職20人の得票数の合計は前回に比べ856票の減、新人は現職の票を食ったようだ(図表参照)。

4年後の市議選は新人議員増か?

今回の選挙で新人が四分の一を占めたが、このことは年齢の若返りを意味しない。当選議員全体の平均年齢は4年前に比べ0.7歳下がっただけである。

しかし4年後の選挙でも新人議員は増えそうだ。次の改選時に70歳以上を迎える13人からは引退者がでるものと思われる。年齢の若返りが図られるかもしれない。市議「専業」化の動向も気になる。専業は「もっぱら一つの仕事を業とすること。専門とする事業・職業」(三省堂「スーパー大辞林」)とある。市議で生計が立つことは優秀な人材をリクルートするうえで不可欠。地方政治の専門家としてまず期待するのは市政のチェック。あわせ、任期中「なに」を実現したいのか、その闘いの妨げとなっている「制度や考え方」を明示し、「硬い板に力強く、ゆっくり穴をあけていく」(M.ウェーバー)、そのようなことに情熱と研鑽を積む議員が増えてほしい。

またこの6月、市議会内に議員定数見直しの特別委員会が設置された。その結果は次の選挙で適用される見通し。前回の定数見直し時に参照したモデル(議員数=15.4+0.0223×可住面積+0.0102×普通職員数)を使うと定数に変化はなさそうだが、市の財政状況などをどうみるか、目が離せない。

「もう地元に帰ってこんでもええよ」

今回の選挙で、河井克行被告からの現金20万円を受領し話題になった市議会の議長をも務めたベテラン現職が5票差で落選した。

河井案里氏の引責辞任にともなう参議院広島選挙区の再選挙は4月25日投開票。立憲民主党などが推した宮口治子氏が、自民党の候補者らを抑えて初当選。河井克行被告は6月18日、東京高裁で懲役3年の実刑を受けた。カネの使途解明や受け取った議員100人が不起訴になるなど課題は残されたままである。また5月18日の裁判で同被告は「一刻も早くふるさとの土を踏ませていただき、謝罪させていただきたい」と述べたが、判決翌日の毎日新聞(広島・備後面)は「結局、有権者に対して、一度も説明しないまま判決を迎えた。もう地元に帰ってこんでもええよ」との声をのせていた。あまりの身勝手さにあきれている市民は少なくない。