理念なき「社会保障改革」

経済ジャーナリスト 蜂谷 隆

安倍首相は10月24日開会した臨時国会の所信表明演説で、「今後3年かけて社会保障改革を進める」ことを表明した。最初から蛇足となるが、なぜ「社会保障制度改革」と言わないかというと、「社会保障制度改革」は民主党政権時代に3党合意で行った税と社会保障の一体改革を意味するからである。「引き続き社会保障制度改革を行います」と言えばいいのだが、そうは言いたくない安倍首相は「制度」の2文字を取ってしまったのである。

さてその「社会保障改革」だが、前面に打ち出しているのが「全世代型社会保障」である。全世代型というのは、これまでの高齢者重視から若者にも手厚く保障することを意味している。茂木敏充経済財政・経済再生担当大臣は10月5日の記者会見で「生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への継続雇用年齢の引き上げに向けた検討を開始する。個人の実情に応じた多様な就労機会の提供に留意する。新卒一括採用の見直し、中途採用の拡大、労働移動の円滑化といった雇用制度の改革を進める。健康医療の分野では、糖尿病、高齢者虚弱、認知症の予防に取り組み、保険者へのインセンティブ措置も強化する」と述べている。

小粒な印象は拭えないが、すでに公的年金の受給開始を70歳以上でも可能とする措置は、論議が始まっている。来年夏までには工程表が示される。

社会保障費抑制を意識

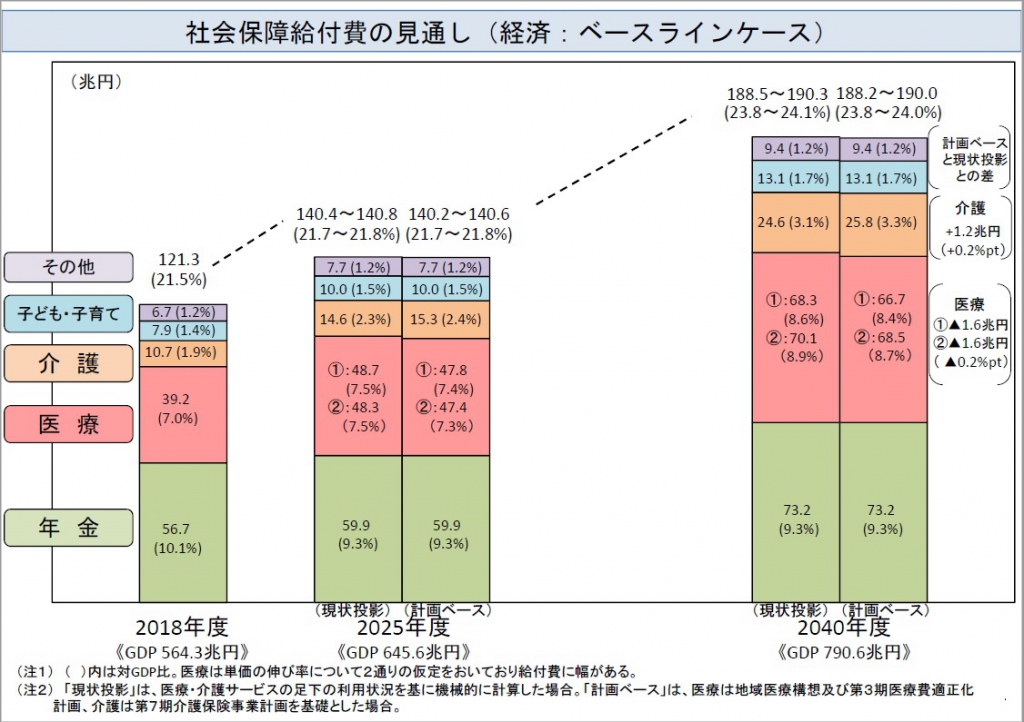

「全世代型社会保障」をうたった 「社会保障改革」には特徴点は三つある。ひとつは財政再建との連動を意識していることである。具体的には社会保障費の増加抑制である。5月に開かれた経済財政諮問会議に「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」と題する試算が提出されたが、経済成長率をやや低めに抑えたベースラインケースで、社会保障給付費の名目GDP比は2040年度で約24%となる見通しだ。2018年度が21.5%なので2.5%増加する(図参照)。

「社会保障改革」には特徴点は三つある。ひとつは財政再建との連動を意識していることである。具体的には社会保障費の増加抑制である。5月に開かれた経済財政諮問会議に「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」と題する試算が提出されたが、経済成長率をやや低めに抑えたベースラインケースで、社会保障給付費の名目GDP比は2040年度で約24%となる見通しだ。2018年度が21.5%なので2.5%増加する(図参照)。

2040年をターゲットにしたのは団塊ジュニア世代が65歳に到達する年だからだ。これまで団塊の世代が75歳以上となる2025年に照準を置いていたが、さらにその先を見据えようという考えから来ている。社会保障費は2025年を超えても増加の一途というのである。

この増加分をまかなうためには、消費増税率をさらに上げるか社会保障費の増加抑制か負担増を行えと財務省に近い経済学者は主張している。「財政改革」を行うためには、歳出の中で最も多い社会保障費を何とかしろと言っているのである。

では財務省主導なのかというとそうではない。経産省主導で進めようとしている。これが二つ目の特徴である。これは経産省が管轄する未来投資会議で議論を行うことに表れている。社会保障を管轄する厚労省を外したところに意味がある。このあたりは省庁の枠を超えようという意欲ともとれるが、社会保障費抑制の意図も透けて見える。

教育・住宅も絡めた生活保障を

これまでの社会保障の改革は、医療、介護、年金、福祉、少子化対策にほぼ限られていた。ところが安倍政権が行おうとしている「社会保障改革」は、雇用制度まで手を広げている。この点が三つ目の特徴だ。

雇用が安定すれば生活は安定する。その意味で雇用制度まで手を広げることは意味がある。しかし、現役世代に手厚くするというならば、現役世代にとって最大の負担となっている教育や住宅まで広げるべきではないか。就学前教育や大学の無償化が行われ、ヨーロッパで普及している低所得者層向け住宅手当が行われるならば、社会保障と同じ意味を持つからだ。生活保障と言ってもいいかもしれない。

教育の無償化については民主党政権で高校無償化を始めるなど多少なりとも動き出したが。住宅政策は高度政策時代そのままの「持ち家優先」の政策を続けている。慶応大学の山田篤裕教授によれば、OECDは家賃や住宅ローンの支払いが可処分所得の40%を超える人を住宅費過重負担者と定義しているが、日本における住宅ローンでみた住宅費過重負担者は6割を超すという(「日経新聞」2018年8月20日付け)。一旦不況になればガラガラと崩れる可能性が高い。

ところが安倍政権は、来年10月に予定される消費増税対策でも持ち家増やすための住宅ローン減税の拡充策を実施する方向で検討を進めている。こうした政策は、都市部の街づくりを無視した乱開発(特にタワマン)や地方と都市周辺部における空き家の急増という二極化加速の片棒を担いできた。住宅政策は「持ち家優先」から低所得者層の底上げをはかる公営住宅の拡大や住宅手当に重点を移すべきである。こうした政策は一極集中の是正の観点からも有効と思われる。

つまり全世代型社会保障というのは、これまでの社会保障にとどまらないわけで、さらに突き詰めていくと社会のあり方や理念が問われる。改めて安倍政権の社会保障の理念を考えると、あいまいなのだが、底に流れているのは自己責任と伝統的な家族重視そして成長ありきである。

対する野党はどのような理念を掲げているのか?野党第一党の立憲民主党が理念や政策を掲げているのだろうか。残念ながら見えてこない。理念や政策での論争を期待したい。