第42回研究会報告

毛沢東回帰と民族主義の間で揺れる習近平政権

慶応義塾大学名誉教授 大西 広氏

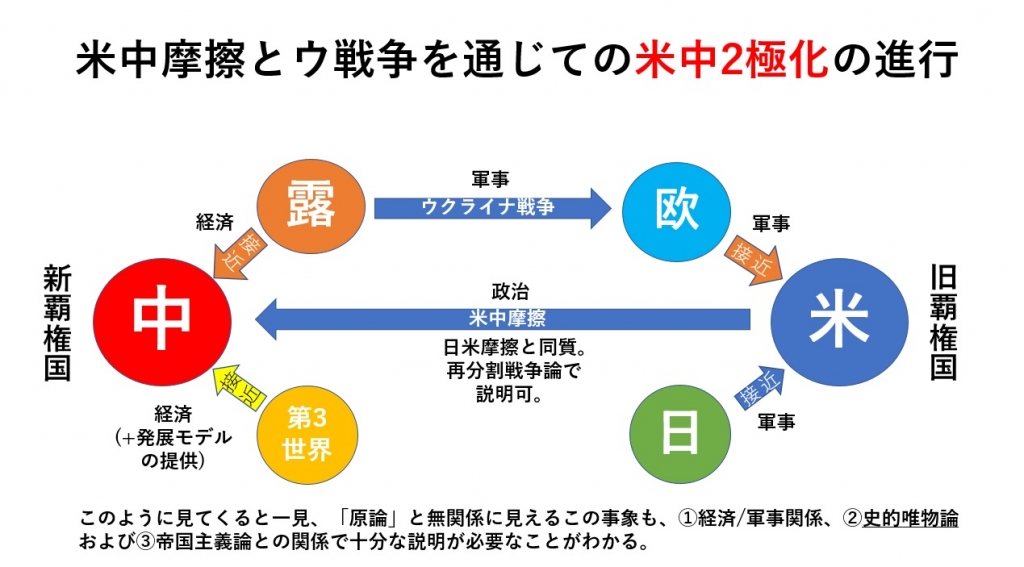

ロシアによるウクライナ侵攻で世界の分断化が進む中、中国は党大会を開催、習近平体制継続を決めた。対内的には共同富裕を進めるが激化する対米関係の中でロシアとの関係など課題は山積だ。経済分析研究会では、2023年2月25日、長年現地調査を含め中国の現状を分析している大西広氏を招いて報告していただいた。習近平政権は共同富裕や第三世界外交など毛沢東回帰を進めているが、高揚するナショナリズムの中で新自由主義的傾向と闘っていると評価。アメリカの軍事的な緊張関係を作りながら勢力固めを進めるのに対して、中国は経済を軸に動いていると分析、この路線を続ける限り台湾有事も起こりにくいとの見方を示した。

新自由主義と闘う習近平

大西氏は以下のような報告を行った(質疑の部分も含む)。

中国は多くの問題を抱えながらも発展し貧困を撲滅した。他の国の政権と比較しても政権担当能力を持っている。中国を分析するうえで「西方化」、「中国化」、「毛沢東回帰」の三つでほぼカバーできる。三つとも物質的根拠がある。「西方化」は新自由主義。改革開放、先富論を唱えた鄧小平は、新自由主義だったが、あの時代は正しかった。しかし、すでに1人あたりGDPは1万2000ドルを超え、「高所得国」並みとなった現在、共同富裕を唱えた毛沢東への回帰は歴史の必然だ。

「中国化」はナショナリズムだ。習近平は新自由主義を打倒したが、国民を統合する強力なイデオロギーがないので、ナショナリズムに頼らざるを得ない。習近平政権は「中国化」と「毛沢東回帰」の中間に位置すると見ている。

ナショナリズムは、的には大国主義、内には大漢族主義だ。毛沢東は最大民族である漢族と少数民族の対立で悪いのは漢族と明言、ナショナリズムと闘う必要性を強調している。

中国の民族問題は、チベットでは漢族が資本家、チベット族は労働者だ。資本家と労働者の対立が民族問題となって表れている。新疆ウイグル自治区では漢族が経営、労働者も漢族。ウイグル族は出稼ぎに出ている。階級問題、官僚制度の問題もある。民族間の問題をことさら取り上げ対立させる西側の対応はよくない。

毛沢東時代は共同富裕、平等重視、多産誘導、第三世界外交を唱えた。鄧小平時代は先富論、一人っ子政策。外交は韜光養晦を掲げ、西側中心外交だった。習近平の毛沢東回帰は鮮明だ。

中国は経済で第三世界を相手に動いている

ウクライナ戦争で米中二極化が進行している。米ロ直接対決を避けている。中ロ接近は経済制裁を受けているロシアからのもので、中国は第三世界を相手に軍事ではなく経済で動いている。

ロシアを人権理事会から追放する決議の賛否を見ると、対立が鮮明な地域ではどちらかに付く。フィンランド、スウェーデンはNATOに入りベラルーシはロシアについた。軍事的な緊張関係を埋め込みアメリカは勢力圏を拡大している。これが今回のウクライナ戦争の本質だ。

これに対し中国は第三世界で経済・平和で影響力を拡大しようとしている。軍事的影響力の拡大で動く米ロと対抗関係になっている。

パックス・シニカの時代になる

パックス・アメリカーナの次は中国主導のパックス・シニカとなるだろう。中国は後発帝国主義なので軍事力や政治力だけでなくて経済力で先発帝国主義に挑戦する構図だ。

とはいえ軍は軍事的な影響力を発揮できる局面や地域があれば動くので、軍事肥大化の可能性は 否定できない。ただ南シナ海では、所属不明の島々をフィリピンなどと分け合うことで決まった。中国も方針転換、南シナ海は「共同の庭」としたので落ち着くだろう。

否定できない。ただ南シナ海では、所属不明の島々をフィリピンなどと分け合うことで決まった。中国も方針転換、南シナ海は「共同の庭」としたので落ち着くだろう。

香港は「国家安全法」で市民の権利を奪っている。民主派の戦略的ミスが大きい。台湾は次元が違う。アメリカは台湾を親米派にしているが米中直接対決は避けたい。日台と中国の衝突は歓迎だろうが、日本の憲法問題はハードルが高い。日本が関与しなければ台湾有事にはならない。中国は台湾が独立せずに続くことを望んでいる。来年の台湾総統選挙で国民党が勝てば台湾有事は後退するのではないか。

研究会では参加者から多くの質問、意見が出され盛り上がった。コロナも収束方向ということで、3年ぶりに講師を交えた懇親会を行った。