廿日市市・市長選

熱のこもった論戦、しかし上がらぬ投票率

労働調査協議会客員調査研究員 白石利政

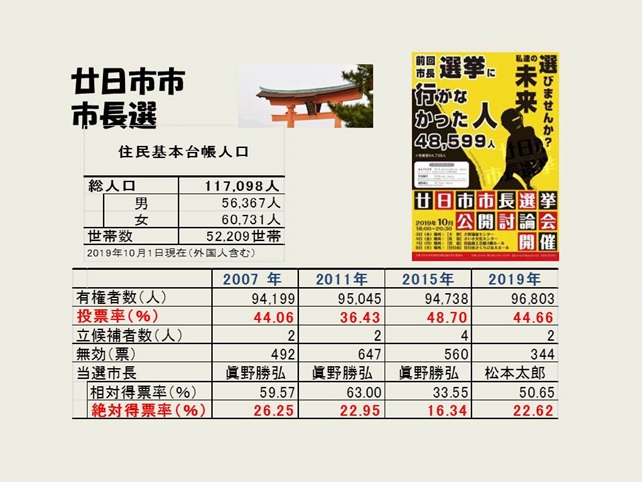

わたしの住む廿日市市は旧廿日市市に佐伯町と吉和村が2003年に、大野町と宮島町が2005年に合併してできた。広島県の西部に位置し市内に世界遺産の厳島神社がある。国勢調査によると2005年の人口は115,530人(65歳以上19.9%)、2010年は114,038人(同23.3%)、2015年は114,906人(同27.7%)。住民基本台帳で直近(2019年)の人口をみると117,098人(同29.7%)、ここ4年連続の転入超過の一方、空き家も目につく、将来的には少子高齢化が懸念されているまちである。この10月20日に市長選が実施された。

候補者は前市議の松本太郎氏(50歳)と元副市長の川本達志氏(62歳)の新顔2人。前回に続いての挑戦となった。ともに無所属からの出馬であるが、自民党系の地元県議や市議、経済界を二分した。松本氏が前市長の後継指名を取り付けたこともあって、市政の「継承」も争点に加わった。同氏は連合広島の推薦をも得た。

街づくり、福祉で違いが浮き上がる

今回の市長選で特筆すべきことのひとつは、商工会議所・商工会青年部主催の公開討論会が立候補受付(13日)前、市内4カ所で夕方の6時から開催されたことである。私は大野地区で、200人くらいの参加者とともに聞き耳を立てた。休憩を挟んで約2時間半、熱のこもった意見の発表、候補者間での質疑が展開。終了後、「今日の会合はよかった」との声が聞こえた。参加者の年齢はやや高い印象を受けた。各会場でのやりとりはその後YouTube で配信されている。

各地の公聴会を通して、候補者2人の市政への考えに大きな違いのあることが浮き上がった。

松本氏のまちづくりのキャッチフレーズは「ベッドタウンからホームタウンへ」で、目指すはコンパクトシティ、そのモデルは富山市。そして新機能都市開発事業や木材港の埋め立て事業で工業団地を造成し企業を誘致し税収と雇用を確保。市の中心部の土地利用規制を緩め高層集合住宅による再開発で転入者と税収増。宮島への「入島税」導入を2021年までに目指す。都市経営については、地域の多様な関係者の参加によるまちの活性化や賑わいの創出、イメージアップやブランド化を図るエリアマネージメント導入も「おもしろいのではないか」と話した。

一方、川本氏は人と文化、経済が行き交う新街道都市をまちづくりのキャッチフレーズとして挙げた。政策の重点は「子育ての安心を保障」と「教育の質の向上」。モデルとしては海士町。喫緊の政策実現のため「短期的には基金を活用。中期的には地元企業の活性化と行財政改革でコストを削る」。市内で「人の流れ」を引き起こしているのは観光、そのシンボルは厳島神社である。この流れを西の宮浜温泉と結ぶことによって、観光客の流れに変化を生み出すことをもくろんでいる。また「食と体験の観光」推進を熱く語った。宮島は、似た観光地として伊勢神宮を擁する伊勢市と比べ、食品の売り上げで大きな違いがある。「廿日市市の82億円に対し伊勢市は199億円。これは2,000人の雇用量にあたる。廿日市市における食の観光の開発余地は大きい」と。「入島税」については難色。コンパクトシティに対しネットワークの大事さを指摘し、エリアマネージメントについては成功例がないのではと疑問を呈した。

投票率は下がり新市長の絶対得票率は23%

市政の継続、まちの集積、開発で企業誘致 VS 市政の刷新、まちの分散・ネットワーク化、福祉や子育て重視と地場産業の活性化、の激戦となった。結果は、松本氏の21,896票、川本氏の20,990票、906票差で松本氏が接戦を制し初当選を果たした。新市長の相対得票率(投票数中の獲得票)は50.65%。

今回の市長選、残された課題も大きい。投票率が44.66%、半数割れで前回をも

下回った。このことを反映して新市長の絶対得票率(有権者中の獲得票)は22.62%。4人が立ち票割れのなかで選出された前市長の16.34%こそ上回ったものの、その低さは一向に改善されていない(図参照)。

市は選挙に先立ち標語を募集。最優秀賞は「その一票 みんなで決める 市のリーダー」。しかし、投票に行かなかった人は53,573人、前回よりも4,974人も増えた。「投票に行った」、「行ってない。どうせ変わらないでしょう!」の状況は続いている。根拠があるわけではないが投票率50%、絶対得票率30%は最低限クリアして欲しいラインである。

新市長は、公約や公開討論会での説明で、「おもしろい」をよく使う。「おもしろい」は「面(おも)白し」で、目の前がぱっと明るくなるのが元の意味とも言われる。市政を白日の下にさらし、スベラないオチ(よい結果)を期待したい。