経常赤字転落の危機 このままでは実質所得3割カット

クレディ・スイス証券チーフエコノミスト 白川浩道氏

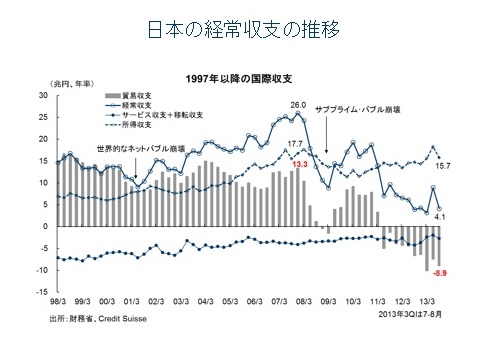

第9回経済分析研究会は10月19日、クレディ・スイス証券チーフエコノミストの白川浩道氏に「経常赤字転落の危機と日本経済」と題して話していただいた。貿易赤字が続いているが、これは製造業の海外移転による空洞化が進み、輸入の拡大と輸出の減少となっているためだ。貿易赤字がさらに進むと経常収支が赤字に転落する可能性が高いこと、そうなれば実質所得を3割カットしないと調整できないという事態になると指摘した。

空洞化で貿易構造は変わった

経常赤字には、新興国など若い経済の「投資拡大型」と衰退経済に見られる「貯蓄縮小型」のふたつのパターンがあるが、日本は「貯蓄縮小型」になりつつある。日本はこの10年の累積経常収支を見るとGDP比で35%の黒字があるが、GDP比率5、6%の赤字を10年続けると問題が生じる。

貿易赤字が続いているのは、構造的な問題があるからだ。輸出入を数量と価格要因に分けると輸出も輸入も数量要因が大きい。リーマン・ショック前と比較すると、貿易収支悪化の半分近くが数量要因だ。為替要因はほとんどない。1ドル=100円程度の円安では輸出はあまり増えない。

加えてリーマン・ショックを契機に貿易構造が変わった。製造業の中国、ASEAN諸国への生産拠点の移動が進んでいる。一旦空洞化が進むと国内に戻らない。現地に需要があるので、さらに進出は進む。しかも、現地調達率が上昇、日本からの調達比率は下がる傾向にある。

他方、輸入も原発停止で原油やLNGが増加したとされるが、輸入増加の比率でみるとさほどではない。むしろ空洞化の進展による貿易構造の変化の方が大きい。エネルギーは空洞化で国内の工場の稼働率が下がり、エネルギー効率が下がっている。

こうした点を勘案すると、所得収支の黒字が増加しても、数年で経常赤字に転落する可能性がある。そうなると最後は、高い賃金や社会保障は維持できなくなり、実質可処分所得は3割程度落ちる可能性は否定できない。

以上の提起を受けて参加者との質疑に移った。

最後は増税してインフレ

急減している対中国輸出については、背景にリーマン・ショックを契機に世界の需要は、富裕層から新興国の中間層に変わったが、日本の製造業はこれに対応ができていない。日本企業の生産拠点が海外に移り、現地調達率が上がり、日本からの輸出が減る構造になっている。中国の内需が増えれば日本にとってもプラスだが、中国は自前の産業がないので、そう簡単に1人あたりGDPは上がらないのではとの見解を示した。

日本でデフレが続く理由については、春闘の規定力がなくなり、賃上げを 組み込んで物価を考えなくなった。国際競争にさらされる製造業の賃金がすべての賃金・物価を決めている。また、政府部門が小さい上に、公務員の賃金や公共事業の入札額の引き下げなど、日本の賃金・物価の決定構造が他の国と異なっている点が大きな要因となっている。

組み込んで物価を考えなくなった。国際競争にさらされる製造業の賃金がすべての賃金・物価を決めている。また、政府部門が小さい上に、公務員の賃金や公共事業の入札額の引き下げなど、日本の賃金・物価の決定構造が他の国と異なっている点が大きな要因となっている。

日銀による政府財政のファイナンスについては、実態は政府支出の「社会保障費」をファイナンスしている。高齢者向け社会保障費は、結果として貯蓄に戻ってしまうのでインフレにならない。政府も日銀もインフレにならないことが分かっているのでは、という見方を示した。

国の危機的な財政に対しては、増税しかない。たとえば10年かけて消費税を30%にして賃上げせずインフレにする。単純計算で30%の実質所得引き下げが必要だと述べた。

この30%の実質所得引き下げについて議論になった。一律で下げれば非正規雇用が多く、所得が低い若者の生活がさらに厳しくなる。この点については、生産性以上に高い賃金をもらっている40歳以上の賃金を下げ、フラット化し職務給にするなどの改革が必要。また、物価上昇率15%、賃下げ15%というように、ふたつの組み合わせがポイントになるとした。

白川氏の分析は、日本経済が抱える問題点をえぐり出すもので、「夢よもう一度」のアベノミクスに対する強烈な批判と受け止めた。(事務局 蜂谷 隆)

※白川氏の報告の詳細は『FORUM OPINION』23号に掲載されています。