中国経済は高速でカーブを曲がることができるか

ハードランディングするが、7%成長は可能

東京大学社会科学研究所教授・丸川知雄氏

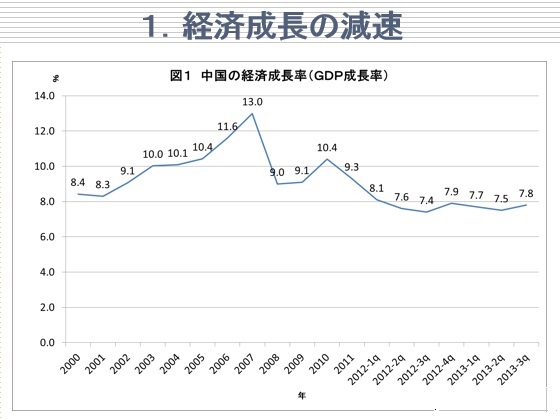

第10回経済分析研究会は2013年12月14日、東京大学社会科学研究所教授である丸川知雄氏に「中国経済は高速でカーブを曲がることができるか」と題して話していただいた。2010年に日本を抜いて世界第2位の経済大国になった中国は、成長率が落ちてきたとはいえ、依然として7%台で成長する可能性が高い。11月の3中全会は「改革」を意識したものになっている。「改革」を少しずつ進めながら中国経済は成長していくだろうという見方を示した。

根拠がない「崩壊論」

丸川氏自身の予測では、2020年まで7.7%、2020-30年は7.1%というもの。根拠はまだ余剰労働力(農村の中高年層)がある、生産性を上げることは可能、技術開発力もあるからだ。

日本では、「中国の統計はデタラメ」というような週刊誌的な「崩壊論」が盛んだが、「崩壊論」の主要論者の論拠について、ひとつひとつ具体的に反論を行った。

ただ、丸川氏は短期的には厳しい見方をしている。「ハードランディングになる」と言う。リーマン・ショック後の景気対策をかなりムリして行ったことの反動が出ているからだ。公共事業を目一杯やったので、鉄鋼、セメントなど過剰供給になっている。また、地方政府の「融資プラットフォーム」にシャドーバンキング問題が絡み、これがリス

クになっている。さらに住宅価格がピークをつけたので、いわゆる「住宅バブル」がはじける可能性が高い。ただこうした点を勘案しても2014年の成長率は7%台にはなるだろうと見ている。

一部に3%台まで落ちるという見方もある

が、危なければ景気対策を打つし、「融資プラットフォーム」問題も公的な処理という甘い基準で解決させると見ている。

最後に現在盛んに摘発されている幹部の汚職問題とPM2.5問題について触れた。

汚職問題は報道機関やネットからの告発などが契機になるケースが増えている。当局は汚職摘発に前向きで、改革の礎にしたいようだ。PM2.5は、まだ原因も特定されず、したがって解決策もはっきりしない。しかし、幹部が住む北京、上海を襲ったということで、対策に本腰を入れざるを得ないだろう。環境問題は、今後、中国が取り組まなければならない最重要課題だ。

中国で悪い面が報道されている時は改革が進んでいる時と見るべきだろう。

以上の提起を受けて参加者との質疑に移った。

3中全会は改革路線

質疑は技術開発、地方政府のあり方、金融自由化、格差など多方面に渡ったが、焦点になったのは3中全会による改革であった。丸川氏は「大会決定」の深読みを行っているそうだが、かなり改革に踏み出すものになっていると言う。改革は①国有企業の改革、②農村の土地の転売の緩和、③一人っ子政策の緩和-の3点が読み取れるそうだ。

また、中国がこのまま成長すれば、いずれアメリカを抜くことになるが、この点に関する質問も多かった。グローバル経済の中で「国際競争力」を持った産業が必要となるのではないか、という点について丸川氏は「人口がアメリカの4倍以上いるので、1人あたりGDPはアメリカの4分の1でトップに立てる」として、アメリカを抜くことは、単なる量的拡大(図体が大きくなる)に過ぎないという見解を示した。また、重要なことは「エコに達成すること」、「軍事力強化を伴わないこと」などを指摘した。

この中の「エコに達成する」ことと関連すると思われるが、PM2.5とも絡ませて、効率的な公共交通、住宅など総合的な都市政策・街づくりが問われるが、そこにも成長の機会があるのではないかという見方を示した。 (事務局 蜂谷 隆)

※丸川氏の報告の詳細は『FORUM OPINION』24号に掲載されています。