崖っぷち日本産業-「雇用」からの成長戦略

グローバル産業総合雇用研究所所長・小林良暢氏

経済分析研究会の第4回研究会は9月29日、専修大学で開催された。円高による海外シフト、競争力の低下の中で、電機や自動車といった日本経済の屋台骨を支える「ものづくり」にも陰りが見え、雇用も若年層の非正規雇用の増加など、産業・雇用構造は大きく変貌している。グローバル雇用総研所長の小林良暢氏に「崖っぷち日本産業-『雇用』からの成長戦略」と題して、報告をしていただいた。

シャープ凋落は日本経済の象徴

冒頭に小林さんは、シャープの凋落ぶりとその原因について述べた。絶対的な強さを誇っていた液晶テレビを増産するために、大阪近郊の堺市に大工場を作ったことを機に経営危機になった。「シャープ敗戦」は「ソニー敗戦」とダブっており、「日本産業敗戦」につながると見なければならない。「シャープ危機」が引き金になって電機産業は再編過程に入るだろう。

日本の輸出を担っているのは、電機と自動車だ。2010年でみると輸出のうち「電気機器」と「輸送用機械」は合わせて29.5兆円、他方輸入のうち「原料品」と「鉱物性燃料」合わせて28.3兆円とほぼ見合っている。つまり電機と自動車で稼ぎ出したお金で原料や石油を買っていることになる。電機と自動車がこけたら日本はこけるという関係にある。

ところが、電機は一貫して付加価値を下げている。また国際的な競争力をはかる指標である比較優位係数で見ても「、電機は88年に比べ半減と、徐々に比較劣位に落ちるラインに近づいている。自動車は付加価値、比較優位係数をみても悪くはないが、傾向としては電機を追いかけているといえる。

日本企業は、すり合わせ技術を得意とでぃてきたが、製造のモジュールかが進み、韓国、台湾、中国企業との差が縮まったことが大きな要因だ。ただ賃金の差はこの10年かなり縮まってきている。

しかも日本はアジア諸国に比べ賃金は高い。ただここ10年の傾向は、どこも賃金が上昇してきており、ワーカーは契約社員や派遣など非正規雇用に切り替えている。

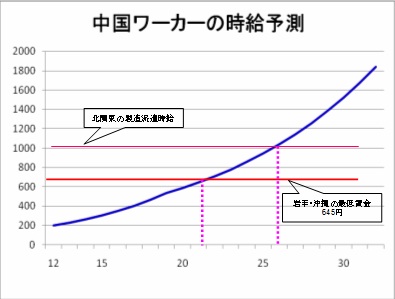

日本は北関東あたりの派遣労働者の時給1000~1100円なので、中国のアドバンテージはあと10-15年だ。それまでどうしのぐかが問題だ。

日本の再生戦略は、ひとつは最先端工場あるいはマザー工場として残す、アセンブリーではなくて部品産業で生き残る、ベンチャー(起業)支援を強める、ファッションなど“カワイイ”系産業の育成などだ。あと10年をどうやってしのぐか、知恵を出せば大丈夫だ。

あと10年どうしのぐか

小林氏の提起を受けて、参加者による質疑が行われた。

アジア諸国との賃金格差をどう考えるかという点で議論になった。輸出ではなく海外投資で得た収益を国内に還元(所得収支の黒字)、あるいは国内需要、さらには観光産業に力を入れるという考え方もあるのではないか、という意見が出された。

小林氏は、所得収支の黒字は金融投資の方が主流になるので、金融立国戦略ということになるが、日本は実経済で考えた方がいいのではないか、と述べた。観光産業について小林氏は、観光は野球でいう「主軸打者」になれない。主軸打者、エースがどれだけがんばって雇用をつくるかがポイントだと述べた。

また、今アジア諸国で起こっていることは、低い賃金の製品が、高い賃金の製品を駆逐する。高い賃金の経済は停滞するということだ。中国のワーカー賃金が日本の派遣など非正規労働者の賃金水準になるのに10年から15年かかる。ここをどうしのぐかが問題と改めて持論を展開した。

参加者からは、いずれ賃金格差は縮まってくるが、市場経済にまかせるのではなく、労働側が意図的に動く努力が必要で「アジア春闘」のような発想が求められるという意見もあったが、十分議論ができなかった。

また、アジア諸国の間で起こっていることは、18世紀後半の英、独、仏の(事務局 蜂谷隆)

※報告の詳細は「FORUM OPINION」19号に掲載されています。