グリーン径済の将来性-世界の最先端事例から考える

立教大学教授・アンドリュー・デウィット氏

経済分析研究会は2012年12月15日、立教入学経済学部経済政策学科教長のアンドリュー・デウィットさんから、「グリーン径済の将来性-世界の最先端事例から考える」と題する報告をしていただき、討論を行った。研究会はこれまで、世界と日本の経済・財政・雇用等の問題を取り上げてきたが、今回は、はじめて環境・エネルギー問題をテーマにした。デウィットさんは1959年カナダ生まれ、日本在住の研究者(専攻は政治径済学)で、世界金融危機に関する研究を進める一方、環境・エネルギー問題についても欧米の具体的な取り組みに精通しているため、講師にお願いした。

経済と環境そして福利 報告では最初に、グリーン経済の核となる二つの課題-資源の効率性の向上と環境レジリエンス(復元力)の確保-をめぐる概念的な説明がなされた。経済と環境をいかに両立させるかは、このテーマにおける一般的な問題設定であるが、報告ではさらに人間の福利(社会的公正の向上と公正な責任分配)の要素を加え、時代の経過とともに課題のあり方や政策的なアプローチが変化することが指摘された。

スマートシティ・プロジェクトの事例

次に、気候変動、温暖化、あるいは新旧エネルギーの価格動向など、グリーン経済への取り組みを規定する背景についてふれられた。そこでは北極の氷床の減少、グリーンランドの氷の縮小、永久凍土の解凍など、近年目立ってきた事象が示された。それをふまえて、報告の中心的なテーマである世界のグリーン経済の先端事例が具体的に紹介された。

その中で意外な事例として、米軍基地におけるグリーン化の試みが取り上げられ、大規模な太陽光発電に着手している事実が明らかにされた。

それ以外の事例としては、グリーンシティ(スマートシティ)のプロジェクトが紹介された。スマートシティとは、スマートグリッドを含めた電力・エネルギーの効率的生産・消費・循環システムに、交通システム、生活スタイルの革新を組み合わせた実験的な地域開発フロジェクトのことであり、都市の一定区画をコンパクトにまとめて再開発を行う事業である。

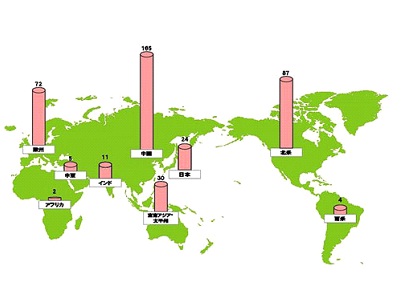

その先進事例として、スウェーデン・ストックホルム市のプロジェクトがあり、エネルギー消費量を増やしつつも1人当たりCO2排出量を大きく削誠した事実が示された。また、オーストラリアにおけるプロジェクトでは、石炭エネルギーを再生可能エネルギーに切り替えていく試みが紹介された。さらに、中国では、400以上のスマートシティ・プロジェクトが進行中であり、そこではシンガポールやスウェーデンの企業が先行し、日本企業は存在感が薄いという興味深い状況が説明された。

環境レジリエンス

今後、世界のスマートシティ市場は大きな拡大が予測されるとしたうえで、不況下の日本への提言として、環境レジリエンスという概念を軸に、住宅の改修によるエネルギーの節約、LED照明の導入など、様々な取り組みに大きな可能性があること述べられた。

当日は総選挙投票日前日という日程のためか、出席者は20名弱とこれまでより少なかったが、アメリカのシェールガス開発の評価、永久凍土の解凍から生じる問題など、いくつもの疑問が提起され、予定時間を超過して熱心な討論が行われた。

なお、次回の研究会は、3月16日に稲村道雄氏(ニッセイエコ会長)から、「東アジアで生産拠点ネットを構築-中小今泉経営者からの報告」というテーマで、自動車部品などのメーカーの経営者がアジアでどのような事業を展開しているか、現場の経験に基づく生のお話をしていただく予定。(事務局 金子文夫)

※詳細は「FORUM OPINION」20号に場載されています。