アベノミクスのゆくえ

実体経済回復に向けた“尾根路”探し

リコー経済社会研究所主席研究員 神津 多可思氏

経済分析研究会は5月28日、リコー経済社会研究所主席研究員である神津多可思氏を招いて「アベノミクスを斬る-金融政策をどう考えるか」と題する講演会を行った。折も折、金融市場は乱高下を繰り返している最中で、時宜を得たものとなった。神津氏は日銀出身で、長い間金融政策に関わってきた。データを元にして熱弁をふるっていただいた。

神津氏の講演は、アベノミクスの3本の柱のひとつである大胆な金融緩和政策の内容と問題点、評価だけでなく、日本経済の抱える難点についても言及するものであった。

アベノミクスは金融緩和、財政出動、成長戦略の三つを組み合わせたものだが、神津氏は「決して目新しい政策ではない」と指摘した上で、すでに始まっている金融緩和と財政出動を前提に、実体経済を上向かせることができるかどうかがポイントとした。

経済回復はまだ道半ば

ただ、現状を見る限り、まだ上向き要因は一部にしか出ていない。消費者マインド(内閣府の「消費動向調査」)は、今年に入ってかなり改善している。また、経営者の多くは2013年度で0.5%程度上昇すると見ているようだ。家計の物価に対する見方も「上昇する」と見る割合が増えている。

しかし、では企業が積極的に動こうとしているかというとそうでもない。日銀の「短観」を見る限り、大企業の2013年度計画では、全産業で前年度比マイナスになっている。チャンス到来とは見ていないようだ。

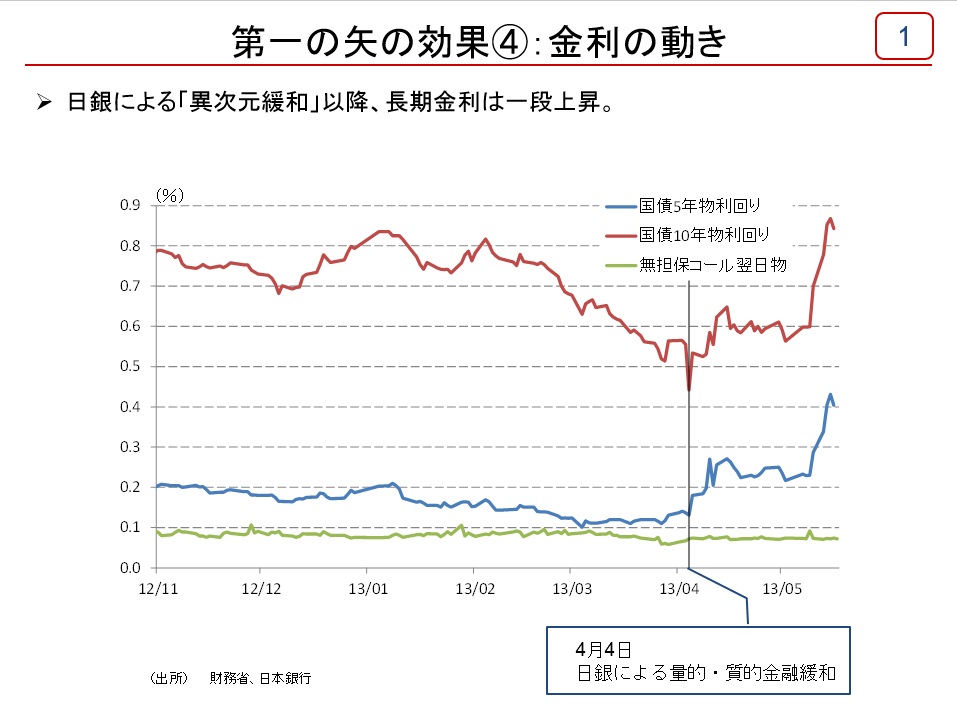

「異次元緩和」で、金利が上昇した。国債10年物の金利が0.5%から0.8%まで上がったのだが、0.8%という水準自体はさほど高い水準とはいえない。いくつかの指標を見ても、市場はまだ先行き金利高とは見ていないようだ。

異次元緩和の矛盾

とはいえ通常、量的緩和をすれば、金利は下がる。他方、2年で2%の物価上昇率を目標にしているので、そうなれば金利も上がって当然だ。量的緩和には矛盾とも言える両面を併せ持っている。今後、この矛盾の均衡を得るための“尾根道探し”が、問われるだろう、との見方を示した。

最後に日本経済が抱える難問について述べた。まず極端に悪化している財政。先進国の中でも突出しており、まずは改善の方向性を示すことが必要ではないか。急速に進む高齢化社会それも独り暮らしの高齢者が増える、政府の財政が厳しくなる中で社会保障を維持することがむずかしくなっている。そうした中でグローバル経済への対応と地域社会独自のもの「顔の見える経済」とのバランスを取っていく必要があるのではないかと述べた。

参加者からの質疑では、金融市場の乱高下については、国債市場が大きく動いているのは、日銀による国債買い入れが一気に入ったため、「振れ」が大きくなった。変動の少ない債券市場で「振れ」が出ると大きくなる傾向がある。いずれ落ち着いてくる。また、ヘッジファンドが国債市場で手を打ってくる可能性は、国債は国内消化ができているので、動く余地はあまりない、との見方を示した。

黒田日銀総裁は、「異次元緩和」は、株高による資産効果から消費拡大を狙ったのではという質問に対しては、公式には否定しているが、円安誘導で株高にして大企業の業績回復という道筋を描いたのではないかという見方であった。

今後の展開で注目されるのは、力強さが出てきている米国経済。世界経済への寄与度も大きい。日本経済は企業活動の活性化につながるかどうかだと指摘した。

神津氏の講演は、客観的なデータを元に論を立てる手法で、決して断定的な言い方はしないが、随所に「異次元緩和」に対する批判が込められているという感じがした。日本経済が抱える難問と方向性については、時間不足で報告も質疑も十分できなかったのが残念だった。(事務局 蜂谷 隆)

※神津氏の報告の詳細は『FORUM OPINION』21号に掲載されています。