新型コロナ感染症拡散下、日本における企業広報の変遷を考える

元東海大学教授 小野豊和

戦後、日本にパブリック・リレーションズ(PR)の考えを持ち込んだのはGHQ(連合軍総司令部)で、その対象は行政であった。PRの概念は「組織とは社会から認められて初めて存在しうるもので、認められるためには、社会の利益に合った経営が為されていなければならない。そして、そのように経営されていることを社会(パブリック)に知らせることが必要」ということである。

GHQはすべての日本人に民主主義の考え方を浸透させるため、全国の自治体にパブリック・リレーションズ・オフィスを設置し啓蒙活動を行った。1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効、日本は正式に国家としての全権を回復するが、GHQ統治下で民間企業にも次第にPRの考え方が普及していく。1949年に野村証券社長の奥野網雄氏が“企業PRの必要性”を提唱。PRを生産、販売、金融と並んで経営の四本柱と位置づけた。また、1953年には日本経営者団体連盟が“弘報研究会”をつくり、社内弘報を中心にして労使協調路線を打ち出した。

スタートは「いかにマスコミに露出するか」がキーワード

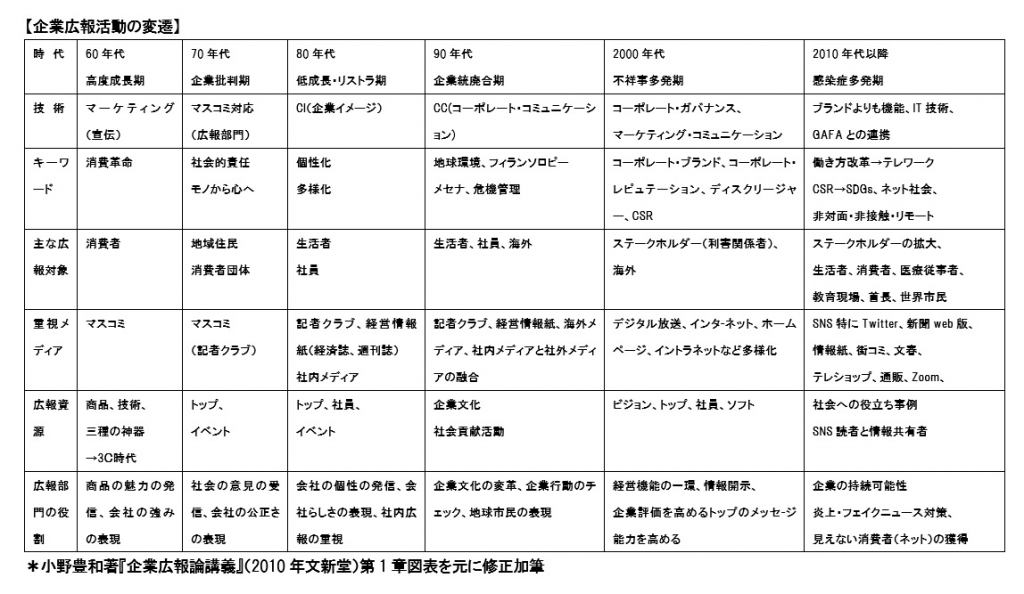

1950年代には、日本航空、東京ガス、松下電器(パナソニック)などが次々と広報部門を設置することで第一次広報部門設置ブームが始まった。その狙いは「マーケティング型広報」で「いかにしてマスコミに露出するか」が重要な鍵だった。1950年代後半から60年代に電通PRセンターなどPR会社が続々誕生した。1960年代の高度成長を経て、1970年代に開かれた大阪万国博覧会の頃になると企業の“イベント広報“が花開く。しかし、こうした繁栄の陰に副産物として生まれたのが”公害”であった。(図参照)

1970年代に入ると公害問題に加え、二重価格、欠陥商品、不祥事など企業批判が高まり、広報も”マーケティング型”から”企業防衛型”に大きく転換することになり、第二次広報部門新設ブームが起こった。1970年代には白黒テレビの普及率が90%を超えた。また、『週刊新潮』創刊以来、雑誌ジャーナリズムは百花繚乱の時代を迎えた。そんな中、第四次中東戦争(1973年)に端を発したオイル・ショックが日本を襲う。企業を取り巻く環境が厳しくなる中、1978年に経団連を母体として財団法人経済広報センターが設立され、個々の企業の広報部門を束ねる活動を展開する。

1970年代に入ると公害問題に加え、二重価格、欠陥商品、不祥事など企業批判が高まり、広報も”マーケティング型”から”企業防衛型”に大きく転換することになり、第二次広報部門新設ブームが起こった。1970年代には白黒テレビの普及率が90%を超えた。また、『週刊新潮』創刊以来、雑誌ジャーナリズムは百花繚乱の時代を迎えた。そんな中、第四次中東戦争(1973年)に端を発したオイル・ショックが日本を襲う。企業を取り巻く環境が厳しくなる中、1978年に経団連を母体として財団法人経済広報センターが設立され、個々の企業の広報部門を束ねる活動を展開する。

1980年代になると、広報関係者の間ではCI(コーポレート・アイデンティティ)、CC(コーポレート・コミュニケーション)がブームになり、「企業トップの役割、トップ広報」が重視され、一方で不祥事やPL(プロダクト・リライアビリティ:製造物責任)を問われるようになる。

1990年代に入ると、「企業の文化貢献、社会貢献」すなわち「メセナ」「フィランソロピー」活動に注目が集まり、企業と社会との新たな関係が構築されるようになった。国際的にもソ連崩壊で東西冷戦体制が崩れ、市場のグローバル化が一挙に進んだ。マルチメディアの発達や世界経済のボーダーレス化の進展などで企業の経営環境は大きく変化すると広報の役割も変化し、対象がマスメディアだけでなく、株主・投資家・従業員・地域住民・オピニオンリーダーなどあらゆるステークホルダーへと広がってい

った。広報活動の成否はマスコミとの人脈づくりにウエイトが置かれ、新聞各紙の経済部長、経済誌編集長懇談会の推進によるファンづくりに力を入れる戦略広報へと転換していく。

ネット普及で媒体に変化

日本の社会全体としては80年代以降、失われた10年、20年と言われつつミレニアムを迎えた。広報ツールにも変化が起こる。パソコン、インターネットの普及により紙媒体のプレスリリース・写真の郵送が不要となるが、マスコミ・企業双方でface to faceの関係が薄れていくことで誤った情報が掲載されることも起こる。経団連記者クラブの解体により発表案件の48時間ルール(発表テーマの予告と記事掲載拘束)が無くなると、広報活動は媒体個別に行う必要が生じた。2000年代になると、ニュースレターは企業のホームページから入手可能となり、マスコミもweb版で予定原稿を書き、駅販売・配達の紙媒体に掲載するシステムができる。一方、新聞は一部の地方紙を除いて全国紙読者の大幅減によりweb化が進む。しかしweb化は読者獲得とはならず、国民のニュースに対する関心が薄れていく。バナー広告で世界を席巻したGAFAの登場により企業のPR活動は従来型のマスメディアと付き合いつつSNSを重要視し、facebookなどを重要な広報媒体の対象としていく。

さてコロナ時代のマスコミ報道は昭和天皇の健康状態報道と似ている。日々の感染状況がテレビ媒体を通じて報道され、全国の首長が行動指針等を発表。民間企業は世界的な行動自粛によって事業活動が困難な状況に追い込まれるが、世の中の関心対象ではなくなり、医療従事者が表に登場してきた。企業の広報担当者もメディアの記者もテレワークを余儀なくされるが、取材の現場は変わらない。非対面、非接触、リモートが“新しい普通”のビジネススタイルとなる中で、価値ある情報を社会(パブリック)に知らせる手法の模索は続く。