統一地方選挙で想う地域社会

労働調査協議会客員調査研究員 白石利政

今年は統一地方選挙の年。低い投票率と少ない女性議員、対立候補者不足などが話題となった。この地に移って7年が経つ。前回無投票に終わった県会議員選挙も今回は投票することができた。近いうち市長選挙も始まる。身近な選挙になるほど全国政党は少なくなり「無所属」候補が増え候補者を見定めるのに悩む。

地域社会が注目されている

統一地方選もあって、「地域社会」が頭をよぎるなか、次のような指摘が目についた。ひとつは、地域社会は「市場経済に参入する人を育てる場、セーフティネット、とともに政治的行動を起こす時の基盤としての役割」があるというもの(ラグラム・ラジャン「(インタビュー)地域社会が世界を救う」朝日新聞2019年6月20日)。もうひとつは「デモクラシーは、それが高い価値として掲げる『自由と平等』とは全く逆の価値、即ち『専制と不平等』を生み出す危険性をはらむ。それを阻むためには、地方自治が重要な役割を担わねばならない。だが日本において、地域社会という身近なところから自分たちで物事を決めていくという精神は、十分成熟しているのだろうか」である(猪木武徳「デモクラシーの宿命-歴史に何を学ぶか」2019年)。

民主主義とセーフティネットを地域社会から作り上げていくには、国家と個人の間にあって、政治結社や大企業、労働組合、各種職能団体、消費者団体など「中間組織」の役割は欠かせないし、その社会のなかでの位置づけは国家の特徴をなしているようにすら思われる。国家の役割の大きいスウェーデンと小さいアメリカについてメモってみた。

スウェーデン=市民生活の中の政党

国と自律心の強い個人が、生活不安に遭遇しても家族に頼ることなく暮らしていける社会を構築している。それは、「20世紀の大半において、スウェーデンは完全雇用や世界最高レベルの賃金、ゆとりある国民の休日や未曾有の経済的繁栄を謳歌していた。……当時のスウェーデンには『優しい全体主義』という言葉のほうが、ふさわしいと思う」と言われるほどだ(マイケル・ブース「限りなく完璧に近い人々 なぜ北欧の暮らしは 世界一幸せなのか」2016年)。

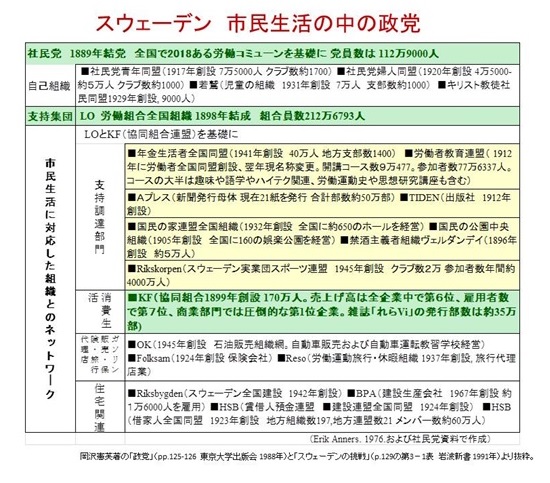

このような仕組みの構 築に大きな役割を果たした組織は社民党と、それとタッグを組んだLO(労働組合)である。20世紀後半の社民党は「巨大な自己組織を持つだけでなく、市民生活密着型組織を広範に系列化している」「社民党組織のネットワークは、市民生活のあらゆる領域にまで浸透しており、文字通り、政党が市民の生活風景の一部になって」いた(表参照。岡沢憲芙「政党」東京大学出版会 1988年)。21世紀に入って、社民党は、LO(組合員数はこの40年間に80万人強減少)とともに、以前のような勢いはみられないものの、「中間組織」としての役割は失せていないように思われる。

築に大きな役割を果たした組織は社民党と、それとタッグを組んだLO(労働組合)である。20世紀後半の社民党は「巨大な自己組織を持つだけでなく、市民生活密着型組織を広範に系列化している」「社民党組織のネットワークは、市民生活のあらゆる領域にまで浸透しており、文字通り、政党が市民の生活風景の一部になって」いた(表参照。岡沢憲芙「政党」東京大学出版会 1988年)。21世紀に入って、社民党は、LO(組合員数はこの40年間に80万人強減少)とともに、以前のような勢いはみられないものの、「中間組織」としての役割は失せていないように思われる。

アメリカ=市民活動のプラットホーム

個人と家族を重視、国家の干渉を嫌う生活スタイルのアメリカでは、政策提案型のNPOやボランティアなどの「中間組織」が活躍しているようだ。

市民活動が活発で魅力ある街づくりで注目されている地方自治体の記事を目にした。それは、全米一住みたい街に選ばれたこともあるポートランド市(オレゴン州、人口約65万人。消費税ゼロ)についてである。歴史的に民主党が強いところ。ここで活躍しているのは「Neighborhood Association」である。

「自治会・町内会に似ていて、政策をめぐって市当局と住民の仲立ちをする。市の支援もある」組織で、「1970年代には全米で盛んだったが、その後は衰えた。でも、ここは違い」、市のウェブサイトでは90を超え、市民活動の支援・促進する役割を担っているそうだ。(秋山訓子編集委員 Globe「『こだわり』と『きれいごと』のポートランド」 July 2019 No.219)。参加型の地域社会づくりとそれを支える市民組織が根付いているようだ。

それでは日本は

戦後の日本では、企業が生活の安定に果たした役割は大きい。その軸になっていたのは雇用の安定・維持である。しかし、グローバル化とAIなどの技術革新で雇用の長期的・安定的確保は容易ではない。

10年前の「雇用環境も福祉も欧米以下! 日本は『世界で一番冷たい』格差社会」との警鐘は今も解消されていない(マルガリータ・エステベス・アベ DIAMOND online 2008年6月30日)。また、シュピーゲル誌の東京支局長を長年勤めたヴィーラント・ワーグナーが著した本のタイトルは、そのまま日本語に移すと「日本-威厳ある下降」となるそうだ。その意味を訊かれ、「日本人は礼儀正しいイメージがあるんですね。ですから、最後まで表をきちんと保ちながら、実はもう結構ボロボロという感じ」と説明している(日本記者クラブでの話 2018年11月19日)。

戦後、きだみのるはイギリス人から「日本の農村に政党の必要があるか」と問われ、「とくに必要はない。部落や村は少数の分派か出来るのを嫌うから」と答えていた(「にっぽん部落」1967年)。それから半世紀、私の住んでいるところではあまり変わっていない感じがする。また県内や市内にはNPOセンターやスポーツ、学校支援活動などのボランティア組織が活動しているが政策提案活動は聞こえない。

この地においても「中間組織」は揃っている。しかし、スウェーデンやポートランド市で触れたような軸がみえない。改革が求められている今日、各「中間組織」は、もう少し旗幟を鮮明にし、市民の参加を促し、行政への働きかけを強めることが求められている。