熊本で生まれたフィランソロピー

元東海大学教授 小野 豊和

熊本は日本赤十字社 発祥の地

西南戦争(明治10年2月15日に西郷隆盛が挙兵)において薩軍、官軍両軍の戦傷者救済のため、同年5月3日、日本赤十字社の前身である「博愛社」が熊本の地で誕生した。設立請願に当っては佐賀出身の元老院議員佐野常民の尽力があった。佐野常民は敵味方に関わらず傷者は救うべしと、明治政府に働きかけたが理解が得られなかったので大阪鎮台病院に収容中の負傷兵慰問のため京都行幸中の明治天皇に要請しようとするも叶わなかった。そこで戦場に赴き征討総督有栖川宮熾仁親王に拝謁、直訴の結果ようやく允許(いんきょ)を得た。拝謁場所は洋学校教師館ジェーンズ邸(当時は熊本城内)でこの地が日本赤十字社発祥の地とされている。佐野常民は「敵人の傷者といえども 救い得べき者はこれを収むべし」と宣言、日本人として初めて世界に向けて宣言した普遍的な誓いである。博愛社の誕生は、人類共通の崇高な「赤十字思想」つまり「傷ついた兵士は兵士ではない、人間である」という、国や宗教を超えて人間誰しもが持っている人の命や尊厳を大切にする思いと、困っている人を救おうという思いやりの心に気づき実現させたのである。

「赤ちゃんポスト」が約130人の命を救ってきた

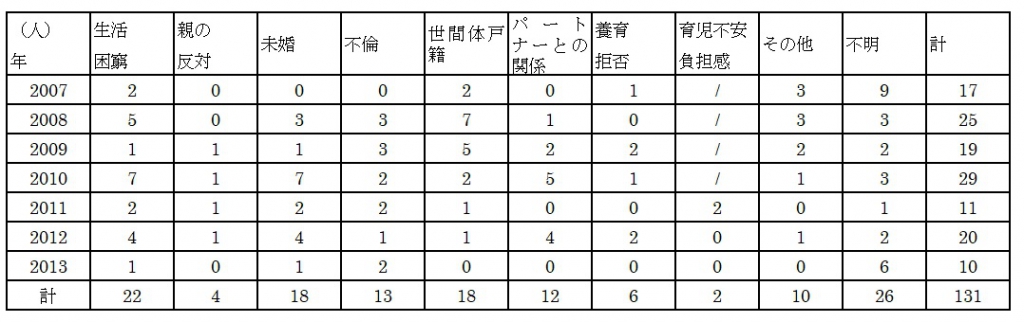

時代が変わり2007年5月10日、熊本市の慈恵病院に「赤ちゃんポスト」の通称で知られる「こうのとりのゆりかご」が開設された。出産したが諸般の事情で育てることができない子の命を救うためドイツの例に倣って熊本の地に誕生した。望まない妊娠、あるいは子が生まれても育てることができない母親の最後の砦として、匿名で子を託された「こうのとりのゆりかご」が10年経過、約130人の命を救ってきた。子を預ける理由としては、生活困難、親の反対、未婚、不倫、世間体・戸籍、パートナーとの関係、養育拒否、育児不安・負担感(2011年から追加)などがあり、下の表が熊本市の統計(開設後7年間、2010年から複数回答)である。「生活困難」が一番多く、2番目に多い「未婚」、「世間体・戸籍」は望まない妊娠の結果とも思われる。

「子捨ての助長につながる」などの批判もあるが、病院側はあくまでも緊急避難的な措置であるとし24時間体制で利用前の相談の重要性を訴えている。親権者が特定できない場合は市長が名づけ親となり戸籍が作られ2歳になると養護施設に移す。子にとって実の親を知る権利を守る観点から、今年になって「内密出産制度」の導入を進めようとしている。16歳になったときに生みの親を知る事ができるよう、病院として親情報を確認する制度の導入である。

八代で新モデルの児童福祉施設を展開

新年明けてから、友人が園長を務める「八代ナザレ園」を訪ねた。社会福祉法人児童養護施設で、シャルトル聖パウロ修道女会が運営している。DV(家庭内暴力)やネグレクト(育児放棄)などが原因で被害を受けている子の保護が目的で、2歳から18歳までの子どもを預かり、家庭的な雰囲気のもとでの生活の場を提供し、子どもたちはここから地区の学校に通っている。親元で刷り込まれた悪夢のような厳しい記憶からの解放によって、豊かで優しい心根を持つ子どもに生まれ変わるようシスターと職員たちが親代わりの愛情を注いでいる。一方、保護した子どもたちのケアだけでなく、親としての責任と自覚を促すための“親教育”を定期的に行い、親子が良好な関係となるよう指導している。

八代ナザレ園は明治33年の創立で平成27年の創立115周年を機に、伝統的な大舎制・集団養護から、6~8人を1ユニットとし平屋と2階建の2タイプをL字型に連結した1つの住棟の「児童棟」6軒と管理棟1軒の新園舎を完成させた。

人手不足は八代も同じで、園長の懸念材料は、養護スタッフの絶対的不足、勤務体制の見直し、経験の浅いスタッフの孤立化による心身の負担増などだが、小規模グループケアを実現するために考案されたユニットは、大舎時代のセントラルキッチン調理スタッフを各ユニットに配置することにより「数」の問題に対応しつつ「食」の水準を維持している。また2つの家庭的な子どもの生活領域を自立・完結しつつ、ユニット双方へのスタッフ動線を確保し、夜間はユニット相互間の養育上のバックアップを可能にし、少ないスタッフによる宿直勤務を実現した。全館地場産の檜無垢のフローリング、八代産藺草の畳表、採光・風通しへの工夫など児童養護施設の新しいモデルを提案している。

安倍政権は教育の無償化法案を上程、教育に関わる親の負担軽減を推進しようとしているが、金銭的支援に重点が置かれ、博愛の基本理念、人間の尊厳、正常な親子関係の構築・維持の思想が議論されていない。熊本の地で生まれたフィランソロピーを今一度全国民が考えて欲しい。