「コロナ・ショック」はリーマン級になる!!

経済ジャーナリスト 蜂谷 隆

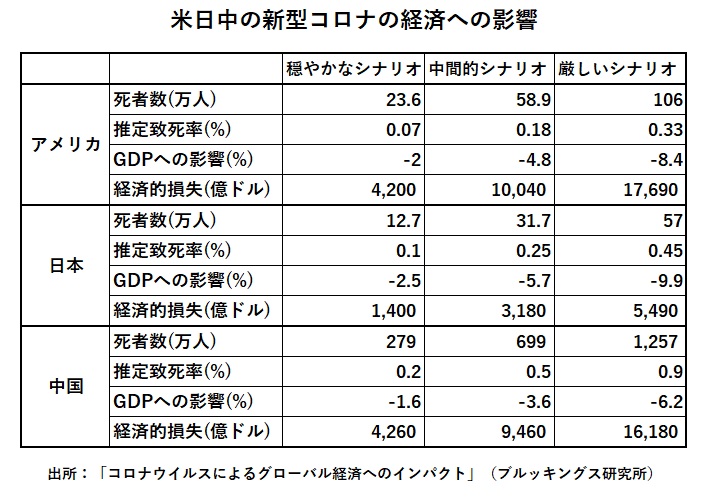

新型コロナウイルス感染症は経済にどれだけ影響を及ぼすのだろうか。アメリカのブルッキングス研究所が3月2日に公表した「新型コロナウイルスによるグローバル経済へのインパクト:7つのシナリオ」という論文が世界に衝撃を与えている。7つのうち3つのシナリオを米日中3カ国の2020年

の死者数、GDPへの影響、経済的損失額(表参照)によると、穏やかなシナリオ(S04)でも日本の死者数は12.7万人、厳しいシナリオ(S06)では57万人としている。GDPへの影響はS04で2.5%、S06では9.9%落ち込む。経済的損失はそれぞれ1,400億ドル(15兆円)、5,490億ドル(60兆円)となる。

また、ニューヨーク・タイムズは13日、CDC(米疾病予防管理センター)の非公表の4つのシナリオとして、アメリカの感染者数は1億6,000万人から2億1,400万人(感染率は48.9%から65.4%)と報じている。

これらのシナリオは、対策を打たず感染者が増加することが前提になっているので「まさかここまでは」という見方があるのは当然だ。ところが、13日付け「朝日新聞」に掲載された長崎大の山本太郎教授のコメントは「今後少なくとも国民の6~7割の人が感染する恐れがある。免疫を持つ人が増える中で収束していくのではないか」としている。ドイツのメルケル首相も12日に「国民の60%から70%が感染する可能性がある」と発言している。要するに感染者(死亡者)の増加は続き、長期化する可能性を示しているのである。

アメリカの資産バブルの崩壊が始まった

さて、経済に目を転ずるとニューヨーク、東京の株式市場の暴落ぶりは、連日、新聞、テレビで報道されている通りである。この1週間でNY株式市場は13日に1,985ドル反発したものの2,679ドル下落した。この間、急落で一時的取引停止となるサーキットブレーカーが二度、発動されている。日経平均も2,267円下落、1万7,000円台となった。

では「コロナ・ショック」は、感染がピークアウトすれば収まるのか。やっかいなのはそれだけで済まないことである。というのは資産バブル崩壊の引き金を引いた可能性が高いためだ。住宅価格の代表的指数であるケース・シラー住宅価格指数の3月分の発表は5月26日である。いずれ資産バブル崩壊が認識されるだろう。

日本経済はどうなるのだろうか?大胆に予想すると、まず1-3月期の経済成長はマイナスになることは間違いない。速報値の発表は5月18日である。続く4-6月期もマイナスになる可能性がある。世界経済の後退の荒波を受け輸出は減少、中国、韓国を初めとする海外旅行客の大幅減少と自国民の自粛で観光、娯楽、飲食店、デパートなどは壊滅的な打撃を受けているが、輸出+国内消費の落ち込みで設備投資も急ブレーキとなる。

雇用も急速に悪化する。コロナの影響を受けていない1月の完全失業率(季節調整値)は2.4%(前月比0.2ポイント上昇)、有効求人倍率(季節調整値)も1.49倍(同0.08ポイント低下)となった。派遣、パートなど非正規労働者から正社員の人員整理、そして来年の新卒採用は一転して厳しくなる。人手不足感は急速に萎む。

各国政府は金融政策の余地がほとんどないため財政出動に踏み切るしかない。トランプ米大統領は500億ドル(5兆4,000億円)の財政出動を表明した、日本政府は2020年度予算案の成立を待って補正予算案作成に動くが、早くも30兆円規模という観測が飛び交っている。ただし、リーマン・ショックの後は、中国が約4兆元(当時の為替レートで57兆円)の景気対策を行い世界経済を下支えしたが今、中国にそのような力も余裕もない。日米欧中がそれぞれの規模の財政出動を持ち寄って支えるしかないのである。

回復はV字型ではなくL字型になる

しかし、リーマン・ショック後のようなV字回復は望めないだろう。新型コロナウイルス感染は、いずれピークアウトしても長期化し人々の不安心理はそう簡単になくならないからだ。「コロナ・ショック」後の回復はL字型になるのではないか。

日本はさらにやっかいな問題を抱えている。ひとつはオリンピック・パラリンピックの開催が、中止ないしは1年あるいは2年の延期の可能性が高いことである。ダメージは極めて大きい。

もうひとつはアベノミクスの副作用が負の遺産として、日本経済の大きな重しとなって足をひっぱることである。黒田日銀総裁による「異次元緩和」の号令のもと、株価を下支えするためにETF(上場投資信託)を買い続け、残高は約30兆円となっている。この間の株価暴落で3月に入ってから6,132億円と目標額の2倍以上のペースで購入している。黒田総裁は「日経平均が1万9,000円を下回ると保有ETFの時価が簿価を下回る」と述べている。今回の暴落で評価損が発生し日銀の資産は毀損していることになる。

税収減の中での財政出動の原資は国債の発行増しかありえない。再び日銀は国債の購入増に動くことになる。日銀の長期国債残高は2019年12月で472兆円、名目GDPの86%である。そんなことを言っている場合ではないという論調が強まる中で借金は増え続ける。

米中貿易摩擦などで世界経済は縮小均衡に向かっている中での急ブレーキは、日本経済にとって極めて厳しい状況になることだけは間違いなさそうだ。